Presentazione

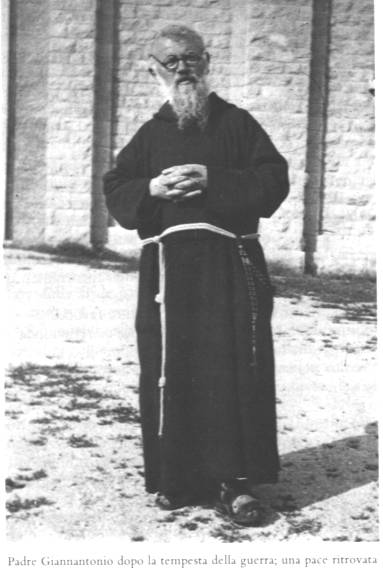

Tutte le mattine per tempo, brillasse nel cielo la buona stagione, o infierissero i rigori e le nebbie della cattiva, avreste potuto vederlo camminare verso il Duomo, rasente ai muri, la piccola figura avvolta nel saio da cappuccino, la barba bianca, in testa la calottina di maglia. Tutte le mattine, per 50 anni, ogni giorno, voi avreste potuto trovarlo sempre fedele al suo confessionale, consigliere ricercato, umanamente comprensivo e divinamente paziente, e sempre desideroso di perdonare, di soccorrere, di chiedere a chi poteva in favore di chi non poteva. Tutte le mattine, per 50 lunghi anni. Veramente ai 50 anni ne mancò uno: dal giugno 1944 al giugno 1945. Durante questi 12 mesi, i più duri, i più tristi, i più tormentati del secolo, sareste andati invano al suo confessionale in Duomo: lui non c’era. E’ la storia di quei dodici mesi che e raccolta in queste pagine. Di tutti gli altri anni non c e una riga: rientravano nel ritmo usuale d’ogni giorno, e il ritmo usuale non fa cronaca. Tuttavia proprio da questo anno singolare sorge una luce mite, irradiata da sofferenze indicibili, tutte offerteper amore, che illumina e spiega tutti gli altri 49. Per vivere infatti quei dodici mesi terribili con tale semplicita di cuore e letizia di spirito, bisognava av er superato una lunga e attenta preparazione. Intima pace ed effusa bontà pervadono tutte le pagine di questo breve diario. Non sono virtù dei deboli o dei remissivi, come talvolta si pensa: per dimostrarle nell’ora dei soprusi spietati, quando più nessun diritto della persona è rispettato, neppure quelli primordiali di respirare una boccata d’aria pura e di mangiare un tozzo di pane, mentre si è torturati da un lavoro massacrante, sfiancati dalle malattie e dallo sfinimento, affranti dalla morte dei più cari amici di sventura, quando non appare altra libertà che quella di farsi uccidere, altra speranza che quella di sovravvivere momento per momento, quando si è isolati dal mondo intero senza più alcuna possibilità di comunicare con i propri cari e di ricevere da loro una parola di conforto, dimostrare in tali circostanze tragiche pace e bontà è una vetta eroica a cui nessuno perviene senza una lenta, continua, sistematica ascensione interiore, vincendo ogni volta gli impulsi della sensibilità e dell’egoismo insiti nella natura dell’uomo. Padre Giannantonio vi si era ben allenato: aveva cominciato fin da ragazzo, a 14 anni, quando fuori di casa percorrendo 220 km a piedi per inseguire lo splendido ideale della sua vocazione! Aveva poi continuato, vivendo in tensione la vita di cappuccino, in novizia to a Lovere prima, poi a Roma per gli studi superiori, quindi a Cremona lettore di filosofia, per approdare poi, ancor giovanissimo al confessionale del Duomo di Milano. Qui era rimasto, fedelissimo al suo posto, con quel sorriso d’innocente che infondeva fiducia e ridonava speranza ai suoi amici peccatori. I diari che narrano le sofferenze dei campi di concentramento, oggi, sono numerosi. Tutti convengono nell’esecrazione di quegli inumani metodi di prigionia. Ma ciascuno si differenzia dagli altri, più che per le tristi vicende narrate, per lo stato d’animo con cui l’autore rivive la sua dolorosa storia. Qualcuno, narrando, l ascia trasparire l’odio, il rancore, il desiderio della rivendicazione, il compiacimento dove essa si è finalmente compiuta. Altri, d’ispirazione cristiana, esprimono, pur nell’accettazione della prova, e nella raggiunta capacità di perdonare, la ribellione della coscienza di fronte ai diritti della persona umana sistematicamente ignorati, conculca ti, vilipesi; santa indignazione, vorremmo dire! Questo libro è diverso: l’anima del Padre Giannantonio non sapeva fermarsi ad assaporare le tristezze, a rivangare i torti subiti. La dolce pazienza a lungo esercitata e l’espiazione dei peccati da lui non commessi, la carità allenata a pro tendersi verso tutti i bisognosi e i sofferenti, la sconfinata fiducia nella divina provvidenza (quella fiducia che gli permetterà di dormire placidamente, senza incubi nè sogni paurosi, la prima notte di carcere a S. Vittore), la sete dell’essenziale che rende sopportabile la mancanza di tutto il resto, emergono da ogni pagina di questo diario. Non cercatevi pregi letterari, se non quello di averli trascurati tutti. Era poeta nell’animo, non nelle parole, neppure quando sono ordinate in versi: tuttavia attraverso alla frase dimessa, alla parola umile, quella poesia interiore trapela come un lieve profumo affascinante. Cercatevi invece una testimonianza di vita cristiana e francescana. Lo dice il titolo che egli volle per queste sue memorie: «Nei Lager vinse la bontà». «Di proposito ho voluto lasciare ad altri memorialisti la narrazione del male che gli internati - ed io con loro - hanno veduto e patito, e ho scelto di osservare e riferire i tenui fili di bene che, prima nascosto, poi sempre più manifesto e infine trionfale, finì con il convincermi che veramente anche la bontà è entrata nei campi di concentramento, e n’è uscita, unica fra tutti i prigionieri, adulta, divenuta grande nel dolore e nella morte di milioni di vittime». Chi è buono trova dappertutto un riverbero di bontà. Padre Giannan tonio lo scorge anche nel crudele capo baracca che a Flossenburg sguinzaglia i suoi satelliti armati di bastone per impedire ai prigionieri di consumare in pace il loro misero pasto. Rivedendolo qualche tempo dopo, gli pare di cogliere nelle sue parole "una certa commozione , e commenta: «Forse in fondo al cuore qualche senso di umanità poteva averlo ancora; forse un qualche rimorso di quando in quando lo tormentava. Chi può giudicare?Il Vangelo dice che Dio non spegnerà il lucignolo fumigante...». In compenso non cessa di essere esigente con se stesso, e cerca dentro di sé per scovare le segrete, meno nobili motivazioni di gesti apparentemente limpidi e puri. E a Dachau: improvvisamente si trova di fronte il capocampo; dovrebbe togliersi il berretto e scattare sull’attenti, ma un senso istintivo di innata fierezza prende il sopravvento, e non saluta, rischiando l’arresto immediato. Ma poi si giudica senza indulgenza: «Invero, ripensandoci, mentre credevo di compiere un gesto di fierezza, dovetti costatare d’avere mancato alla carità evangelica, che prescrive di amare quelli che ci perseguitano, e alla perfetta letizia francescana, che fa gioire, sopportando per amore di Dio». E’ stato a lungo pensoso se scrivere o no le memorie delle «sueprigioni». L’averle scritte è il frutto di un sofferto contrasto interiore. «Non vorrei infatti che, rievocando uomini e cose, perdessi la serenità e la obiettività necessarie. E’ facile che un risvegliato risentimento per quello che si è patito o visto patire ne faccia esagerare il racconto, caricando le tinte e oltrepassando i limiti del vero. Purtroppo, anche stando alla sola verità, dovrò dire cose penose e umilianti per la civiltà moderna, ed inumane per tutti i tempi. Meglio sarebbe non rievocare, lasciando tutto nel silenzio dei campi stessi. Ma mi sono chiesto: sarebbe giusto?». E se scrivere bisognava, come arginare il ribo1lire delle passioni? Padre Giannantonio si fer ma, e medita: medita il Fioretto di S. Francesco: «...e uscirà fuori con un bastone nocchieruto e piglieracci per lo cappuccio egitteracci in terra e involgeracci nella neve e batteracci a nodo a nodo con quello bastone; se noi tutte queste cose sopporteremo pazientemente, e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali noi dobbiamo sostenere per lo suo amore, o fra te Leone, scrivi che in questo è perfetta letizia!». Ecco siamo giunti al punto centrale, che ci disvela la profonda personalità di Padre Giannantonio e l’alto valore della sua testimonianza. La grandezza di Padre Giannantonio è di essere stato solamente e integralmente un autentico francescano. Il valore del suo diario sta nella genuina interpretazione francescana della vita e del dolore. Udite ancora le sue parole, e saranno le ultime che riferisco: «Ero e rimanevo a S. Vittore perchè la forza non voleva sentir ragioni... e perchè Iddio disponeva che anch.’io salissi il calvario dell’internàmento in Germania come tanti poveri deportati di ogni classe sociale, per essere testimone e partecipe delle loro sofferenze, ed assisterli, sia pure con l’esercizio clandestino del mio ministero sacerdotale. E di ciò ancora oggi ringrazio Dio». Di là di ogni contingenza storica che l’ha provocato, questo libro esalta un valore perenne e appassionerà l’uomo anche quando non si parlerà più di nazismo, di fascismo e di lavoro forzato e di campi di eliminazione. Il perseguitato solo a motivo della libertà e della carità, il colpevole di fronte a inique leggi ma innocente in termini di umanità, il fascino conquistatore della vittima innocente, la sua capacità, anche nel momento stesso in cui è segregata e in catene, di raggiungere la vera libertà, quella interiore e spirituale, premessa di ogni altra libertà, questi sono gli alti motivi che faranno sempre commoventi, care e benefiche le pagine del diario di Padre Giannantonio da Romallo.

Milano, 2 fe bbraio 1968

Giovanni Card. Colombo Arcivescovo di Milano

Missione delicata e pericolosa

Chi entra nel duomo di Milano per una delle cinque porte della facciata e avanza tra la selva delle colonne, ammirando il duplice maestoso presbiterio, la cupola slanciatissima e le splendide vetrate, e s’inoltra per il largo passaggio che gira intorno al coro, vede, addossati alla parete dell’abside, sette grandi confessionali in stile gotico, finemente lavorati: sono i confessionali dei penitenzieri. Quello che sta nel mezzo, sotto il finestrone centrale, e porta scritta sulla fronte l’indicazione delle lingue che vi si parlano, il confessionale per le lingue estere. Il confessionale che occupo dal 1916, da quando un biglietto del mio superiore provinciale mi chiamava temporaneamente per sostituire un confratello. Confesso che fu per me come un fulmine a ciel sereno. A Cremona, dove allora ero di sede, insegnavo filosofia, nella quale mi ero di fresco laureato all’Università Gregoriana di Roma. Amavo i giovani studenti cappuccini, giovane anch’io non ancora trentenne, e amavo il solitario e tranquillo convento di quella città e la buona popolazione, che ormai conoscevo abbastanza bene. Mi rincresceva di dover cambiare posto ed ufficio, ma il solo desiderio del padre provinciale è sempre un comando. Pochi giorni dopo ero a Milano e incominciavo il mio nuovo compito. Penitenziere è un sacerdote particolarmente impegnato nell’udire le confessioni dei fedeli, con speciali facoltà per i casi di coscienza più gravi, ordinariamente riservati al vescovo o allo stesso romano pontefice. In ogni cattedrale c’è almeno un penitenziere, che di solito è un monsignore del capitolo dei canonici. Il duomo di Milano ne ha sei ed uno di questi è incaricato per la confessione degli stranien. E’ superfluo dire che per ragioni di questo mio ministero in un luogo così centrale e in duomo noto a tutto il mondo, fin dal principio venni a contatto con stranieri di ogni provenienza, non solo con quelli che per motivo d’affari o di studi risiedevano in Milano o in Lombardia, ma anche con quelli che si trovavano di passaggio; e questi erano moltissimi. Nel 1925 ad esempio, primo anno giubilare del secolo, in una sola mattina confessai penitenti di una quindicina di lingue diverse, come tedeschi, francesi, inglesi, polacchi, americani del nord e del sud, armeni, indiani, cinesi e persino una signora australiana. Non che io sia un poliglotta eccezionale, come il cardinal Mezzofanti, ma perché i penitenti stessi parlavano or l’una or l’altra delle lingue da me conosciute. A volte si presentavano autentiche personalità internazionali - davanti a Dio chi è re? -, come un notissimo principe austriaco, un delegato egiziano alla Società delle Nazioni, un famoso campione mondiale di pugilato - era un negro d’America. Particolarmente ricordo l’ammiraglio giapponese Jiamamoto, fattosi cattolico mentre era addetto navale all’ambasciata del suo paese a Roma, che mi lasciò una profonda impressione per la sua pietà, essendosi anche iscritto al terzo Ordine francescano e avendo voluto al battesimo il nome di Francesco. Nei suoi viaggi egli mi ricordò più volte, inviandomi cordiali saluti. Con Jiamamoto, che fece parlare di se durante la seconda guerra mondiale, ebbi lunghe conversazioni sullo stato e l’avvenire della religione cattolica in Giappone, nella quale egli manifestò tutto il suo ottimismo. Ma pure con altri stranieri mi intrattenevo sull’andamento religioso dei rispettivi loro paesi, specialmente extraeuropei e luoghi di missione, apprendendo così interessanti notizie di prima mano. Oltre al ministero in confessionale dovetti attendere, allargando in tal modo la mia missione, agli ammalati stranieri a domicilio, sia in Milano che nelle località vicine. Ciò avvenne s pecialmente durante la prima guerra mondiale, quando i sacerdoti stranieri dovettero lasciare l’Italia. Non che mancassero in città, fra il clero ambrosiano, sacerdoti che conoscessero più di una lingua, ma per la difficoltà di raggiungerli nelle rispettive parrocchie od uffici. Così avveniva che fossi chiamato negli ospedali od anche negli alberghi, accanto a stranieri di passaggio. Una volta fu lo stesso sindaco di Milano a portarmi con la sua macchina all’albergo Gallia per un’ammalata grave, delle isole Filippine, sua conoscente. Altro compito della mia missione era di curare i catecumeni, vale a dire coloro che, appartenendo ad altre religioni, chiedevano di essere ammessi alla religione cattolica. Questi nella massima parte erano protestanti, ortodossi, ebrei, musulmani. Io dovevo istruirli e prepararli al battesimo e infine, per delegazione dell’arcivescovo, battezzarli. Ciò mi dava occasione di continuo contatto con stranieri di ogni provenienza e condizione e, naturalmente, nasceva tra loro e me un certo legame di spirituale paternità che durava anche dopo il battesimo. Con molti di essi sono ancora in relazione personale o epistolare nonostante siano passati oltre quarant’anni dalla loro conversione alla religione cattolica. In proposito potrei rievocare molti episodi. Per me sacerdote era una grande soddisfazione il poter essere utile a tante anime che, diversamente, non avrebbero potuto facilmente compiere le loro pratiche religiose. La più bella e viva impressione che ho sempre avuto è stata quella di toccar quasi con mano l’universalità della fede cattolica, che è ugualmente viva e feconda pur fra genti così diverse, sparse in ogni angolo della terra. Cristo è dappertutto, ma la pienezza del suo regno, della sua luce, del suo amore, della sua grazia santificatrice è nella Chiesa cattolica. Dirò a parte della mia relazione con gli ebrei, che fu la causa immediata della mia vicenda . Ho voluto qui ricordare la mia particolare posizione di penitenziere degli stranieri nel duomo di Milano perché, dati i tempi - due guerre e rivoluzioni da ogni parte - era inevitabile che essa mi esponesse al pericolo di venir sospettato e molestato. Ne ebbi una prova durante la prima guerra mondiale. Una mattina si presentò al mio confessionale una signorina. Veniva regolarmente da qualche tempo e parlava francese. Mi era stata raccomandata in modo particolare dalla superiora del Cenacolo di via Monte di Pietà. Quando essa ebbe finito e se ne era ormai allontanata, una signora gentilissima si fece innanzi al confessionale e, un po’ turbata, mi disse: «Padre, l’avverto che la signorina da lei confessata ora è sul libro nero della polizia controspionaggio. Parla francese, ma è greca. Non vorreri che fosse coinvolto anche lei e andasse incontro a dispiaceri». Conoscevo molto bene quella signora, che parlava, del resto, per diretta conoscenza di cose; era infatti la moglie del presidente del tribunale militare di Milano, colonnello Annibale Anguissola. Donna gentilissima e religiosissima, non poteva certo parlare per qualche sentimento di ostilità verso di me, che ascoltavo regolarmente le sue confessioni. E conoscevo pure, già d’allora, il marito, perfetto gentiluomo e ufficiale valoroso. Ma debbo dire che rimasi un po’ seccato di un tale avviso e risposi: «Non vorrà, signora, che io chieda il passaporto a chi viene a confessarsi. Francese o greca, non m’importa: la signorina è cristiana cattolica. Tocca alla polizia indagare e prendere i provvedimenti del caso. Che se si dubita anche di me, eccomi pronto ad andare al confino!». La signora sorrise. «Caro Padre, rispose, non abbiamo nessun dubbio su di lei. Parlerò con mio marito. Resti tranquillo». Infatti non ebbi alcuna molestia e non credo che ne abbia avute la signorina. Era il buon senso italiano che prevaleva allora e che mi evitò una spiacevo le avventura. Da quel giorno anzi la semplice conoscenza con la famiglia Anguissola si trasformò in una profonda cristiana amicizia, che durò fino alla morte del colonnello, mutilato di guerra, e dell’ottima sua signora, essa pure ormai volata al cielo. Da allora dovevano passare vent’anni perché di nuovo incorressi nei pericoli che la mia missione di penitenziere in lingue estere andava maturando. Essi, alla fine, mi fecero inciampare nella rete dei tedeschi. E però necessario, per inquadrare la mia vicenda, che rievochi alcuni precedenti d’ordine storico e prima di tutto la mia posizione religiosa e morale che mi indusse ad aiutare gli ebrei.

La spada di Arminio

Al confessionale del duomo ebbi modo, in particolare, di vivere da vicino le grandi tragedie delle persecuzioni religiose che infierivano qua e là nel mondo contro la Chiesa cattolica. Ricordo specialmente le persecuzioni del Messico e della Spagna, in seguito alle quali numerosi cattolici furono costretti a fuggire dalla loro patria. Molti di essi, particolarmente spagnoli, giunsero a Milano e vi si stabilirono per lungo tempo, cioè fino al termine delle ostilità e la vittoria di Franco. Naturalmente la loro prima visita fu al duomo e il primo colloquio lo ebbero al confessionale dove si parlava la loro lingua. Se per i messicani bastò la mia assistenza spirituale, per i profughi iberici, ospitati in alcune case popolari vicine al convento dei Cappuccini di Monforte, fu necessario anche un aiuto materiale, poiché molti di essi erano ridotti alla vera miseria. Come si poteva restare indifferenti innanzi a spettacoli tanto dolorosi e non soccorrere quelle povere vittime innocenti dell’odio cieco dei loro tiranni? Potendo comprenderli e parlare con loro la loro lingua, ero pure in grado, più d’ogni altro, di conoscere la loro situazione e sentirne tutto l’atroce di sagio. Essi si mostrarono riconoscenti per quel poco che potei fare e tornati in patria mi scrissero più volte ringraziando. Ma venne un’altra persecuzione, più grave, più feroce, più prolungata, e questa nel centro della civilissima Europa: la persecuzione nazista contro gli ebrei. Infatti, con l’avvento di Hitler al potere - 1934 - furono emanate le cosidette "leggi razziali". Non si lasciarono certo in pace i cattolici, il cléro, i vescovi, le istituzioni religiose, ma l’odio si concentrò contro gli israeliti, semplicemente perché tali, cioè di razza non ariana. Con una ferocia degna del Gran Kan dei tartari, questi sventurati venivano arrestati, deportati e uccisi senza distinzione di sesso e di età, senza nemmeno la maschera di un processo qualunque: era il massacro per il massacro. Il mondo inorridì. I vescovi della Germania levarono subito la loro voce di protesta. Il cardinal Faulhaber, arcivescovo di Monaco, ne trattò in una pubblicazione polemica assai forte; Clemente Augusto Graf von Gallen tenne un discorso di condanna del razzismo, apparso poi in diverse lingue all’estero, che gli meritò la minaccia dell’arresto e della deportazione. Pure il Papa condannò, con una famosa enciclica, le leggi razziali e ogni violenza che esse comportavano. Anche l’esile e mite cardinale Schuster, in un omelia degna di Sant’Ambrogio, tenuta in duomo il 13 novembre 1938, diceva: «E’ nata all’estero e serpeggia un po’ dovunque una specie di eresia, che non solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della cattolica Chiesa, ma materializzando nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di nazione e di patria, rinnega all’umanità ogni altro valore spirituale e costituisce così un pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo». E’ superfluo, continuava il cardinale, che io confuti qui una teoria simile che, isolando le varie razze umane, ponendo questa razza priviligiata di Arminio sopra tutte le altre razze e costituendola datrice di divinità e fondatrice di diritto, può creare domani una religione ed un giure, non semplicemente superiore, ma addirittura avverso alle are ed ai patri lari di tutti gli altri popoli». E condannando «codesta filosofia nordica, che è divenuta teosofia e politica insieme», il santo cardinale si augurava che «il genio dell’italica stirpe e la sapienza del nostro governo» avrebbero evitato alla Patria «questa novella eresia che ci opprime». Il discorso impressionò profondamente gli astanti ed ebbe viva risonanza in Italia e fuori. Mai il cardinale Schuster aveva toccato argomenti di tal genere e con tanta gravità di parola. Ma né «il genio dell’italica stirpe», né «la sapienza del nostro governo» porsero orecchio al monito del presule; si gridò invece al vescovo politicante, ribelle, traditore, e lo si voleva arrestare. Che stava dunque succedendo in Italia perché il prudentissimo arcivescovo di Milano facesse un discorso tanto allarmante? Dopo sedici anni di orgogliosa indipendenza ideologica e politica, il fascismo, rinnegando se stesso, la tradizione e il sentimento italiano, urtante e urtato con tutti - «Molti nemici, molto onore!» -, stava passando armi e bagagli al nazismo, del quale avrebbe accolto anche le criminose ideologie razzistiche. In quegli anni però - 1937-38 - esso non aveva ancora conchiuso con la Germania il noto Patto d’acciaio e Mussolini stesso aveva dichiarato che non c’era motivo di combattere gli ebrei, essendo essi stati sempre ottimi cittadini ed esemplari patrioti. Perciò gli ebrei tedeschi venivano in Italia con la fiducia di essere lasciati in pace; tuttavia la maggior parte di essi veniva di passaggio, diretta verso l’America o l’Inghilterra, perché temevano che Hitler, un giorno o l’altro, avesse ad occupare anche l’Italia. Era naturale che questi profughi, giunti a Milano e visitando il duomo, vedendo sul confes sionale che si parlava tedesco, si accostassero a me per chiedermi delle indicazioni. Benché ebrei, ossia persone tradizionalmente non disposte verso i cattolici e particolarmente verso gli ecclesiastici, in quei momenti per essi tanto pericolosi noi sacerdoti eravamo ancora le persone di cui maggiormente si potevano fidare. Impressionante fu l’ondata di fuggiaschi dall’Austria, quando questa nazione venne occupata dai nazisti. Mi ricordo che una mattina giunse in duomo una famiglia intera di ebrei; proveniente da Vienna: erano terrorizzati e volevano farsi subito cristiani e cattolici. Io risposi che per divenire cristiani bisognava essere convinti ed istruiti. Mi dissero che avrebbero dato una cospicua offerta alla Chiesa. «Peggio che peggio, risposi. La fede, come non si vende, non si compera». Non deve sorprendere, come non sorprese me, che quei poveretti avessero a parlare e a insistere così. Era visibile sul loro volto il terrore e assai volentieri li avrei aiutati; ma partirono subito e non si fecero più vedere. Intanto gli eventi precipitavano. Il 23 marzo 1939 si concludeva tra l’Italia e la Germania il Patto d’Alleanza, chiamato Patto d’acciaio, e il 1° settembre dello stesso anno i tedeschi aggredivano la Polonia e scatenavano la seconda guerra mondiale. Dopo meno di un anno, il 10 giugno del 1940, l’Italia entrava in guerra a fianco della Germania e l’orrendo ballo travolse il mondo. L’ora di Dio era passata invano. Dopo questi fatti, pian piano venne la volta anche degli ebrei italiani o da lungo tempo dimoranti in Italia. Alcuni di questi li conoscevo personalmente da molti anni, essendosi liberamente fatti cattolici ed avendoli io stesso istruiti e battezzati. Era questo, come ho già accennato, un compito del penitenziere in lingue estere. Essi però, pur essendo battezzati, non sfuggivano alle disposizioni emanate dal governo fascita, ormai pedissequo e servo di quello nazista. Potevo io disinteressarmi della loro sorte? Fortunatamente, finché l’Italia fu libera e indipendente, cioè fino all’otto settembre 1943, era facile aiutare gli ebrei italiani, perché il nostro governo non arrivò mai agli eccessi di crudeltà a cui era giunto il nazismo; ma dopo quella data, ossia dopo che i tedeschi presero fulmineamente possesso dell’Italia, fu prima loro cura di braccare, come cani affamati, gli ebrei. Quanti ne trovavano, tanti ne arrestavano e uccidevano. Basterebbe l’episodio di Meina, sul Lago Maggiore, dove diciotto ebrei furono buttati ad affogare nel lago. Le prigioni erano piene di questi poveretti e i treni partivano affollati per la Germania e la Polonia, trasformati alla fine, per la fame e il gas, in convogli di cadaveri. Purtroppo, con la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, le cose si fecero anche peggiori, perché i suoi aderenti fecero causa comune con le SS tedesche nella feroce caccia, non solo agli ebrei, ma anche agli stessi fratelli italiani che non volevano seguirli su questa via di sanguinosa criminalità. Si poteva assistere indifferenti a tale brutale prepotenza? Venne da sé che quanti avevano cuore e coraggio si adoperassero per aiutare e salvare i perseguitati dalla morte. Non si trattava infatti di politica - questa la facevano i partigiani - ma di vera carità cristiana, di senso di umanità. Sorsero così, a centinaia e a migliaia, persone che, con grave loro sacrificio e pericolo, fecero di tutto per sottrarre ai carnefici le vittime designate. Sacerdoti, religiosi, suore, istituti d’ogni genere, avvocati, professori, signorine, pastori di montagna, prima individualmente e poi, spesso, collegati per vie misteriose, si occuparono giorno e notte in quest’opera di salvezza. Quanti ebrei vissero nascosti mesi e mesi nei conventi, nelle case parrocchiali, nei collegi..., e quanti poterono rifugiarsi in Svizzera! Una vera centrale di attività fu l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ma anche il convento cappuccino di Monforte a Milano, con p. Carlo, p. Genesio, p. Romualdo, sarà un giorno dichiarato covo di giudaismo. Tra coloro che si occuparono in quest’opera di salvezza io fui dei più modesti e solo il fatto del mio arresto diede importanza al mio caso. Se ne parlo qui è solo per indicare il vero motivo della mia dolorosa vicenda.

Prime avvisaglie

C he da un giorno all’altro potessi essere arrestato lo presentivo e ne ebbi un primo chiaro avvertimento verso la fine di novembre 1943, quando fui avvisato che in un processo svoltosi al tribunale di Bergamo contro l’avvocato Hans Gudmann era stato fatto il mio nome. L’avvocato Gudmann era un mio caro amico. Nativo di Vienna e sposato con una russa, all’inizio della guerra aveva creduto prudente lasciare la capitale austriaca e trasferirsi a Milano. Egli era un buon cattolico, ma di origine ebraica. Non condivideva le idee naziste e si mostrava attaccatissimo alla sua patria. Io l’avevo conosciuto poco dopo il suo arrivo a Milano e mi legai presto a lui con profonda amicizia. Dopo i bombardamenti dell’agosto 1943 egli era sfollato a Bergamo con la sua signora. E qui venne arrestato e chiuso nelle carceri di S. Agata. La notizia dell’arresto e del processo di Bergamo mi diede qualche apprensione, non perché temessi dell’avvocato, ma perché sapevo che egli teneva nel suo taccuino il mio indirizzo e perché avevamo insieme lavorato alla salvezza di qualche ebreo. Più tardi fu la stessa signora Gudmann che venne a Milano a portarmi la dolorosa notizia e ad esortarmi di mettermi al sicuro; ma, pur ammettendo il pericolo che mi sovrastava, non feci nulla. Continuai la mia vita solita in attesa che gli eventi maturassero. Che però qualcosa di grave mi pendesse sul capo mi fu confermato da due fonti diverse nel gi ro di quegli stessi giorni. Infatti un soldato della Wehrmacht, che abitualmente si confessava da me, prima di allontanarsi mi disse: «Padre, devo salutarla. Con dispiacere non posso più tornare qui a confessarmi: il 2 nostro comando l’ha proibito a tutti» . Si badi che, sia con lui sia con altri, non avevo mai avuto un solo accenno alla guerra e alla politica; e quando mi riferì, senza commenti, le disposizioni del suo comando militare, io mi sforzai di non fare alcuna meraviglia. Nemmeno per sbaglio egli avrebbe potuto riportare qualche mia parola compromettente. Quella informazione era dunque una prova molto chiara che i tedeschi avevano dei sospetti su di me. Più allarmante, perché più precisa e circonstanziata, fu la notizia che ebbi, sempre nel torno di quei giorni, dal superiore del convento dei Cappuccini di Monforte, p. Agantangelo da Milano. Mi fece chiamare d’urgenza e con evidente preoccupazione mi disse: «Caro p. Giannantonio, ho una brutta notizia da darle. Le SS tedesche sono sulle sue tracce. In un processo a Bergamo, nei giorni scorsi, contro un certo avvocato Hans Gudmann, si è fatto il suo nome come complice di non so quale delitto. Occorre lasciare immediatamente Milano e non farsi più vedere finché i tempi non siano cambiati. La notizia è seria perché riferita dal prof. Masseo, comandante dei Volontari della Libertà. Pare che tutti i religiosi di questo convento siano presi di mira, ed io per primo. Forse dovremo seguire il suo esempio e lasciare Milano». La notizia era grave ed allarmante. Tanto più che ai primi di febbraio la signora Gudmann si fece un dovere di tornare a Milano a dirmi che il mio nome era di nuovo stato segnato sulla lista nera della polizia. I tedeschi non scherzavano. Partire! Ma dove andare? In un altro convento cappuccino era pericoloso; le case religiose della città e gli istituti ecclesiastici erano oggetto di perquisizioni ; in case private non mi gradiva. Pensai allora di rifugiarmi presso un parroco amico, a Brusugho, dove fui accolto a braccia aperte; e là tenni una settimana di predicazione. Un’altra settimana la passai presso la famiglia Pasqualini a Milano, in via Abano 6. Avevo però la persuasione che non mi accadesse nulla. E questo, assieme al fatto che, dopo quindici giorni, in duomo si reclamò la mia presenza per i molti stranieri che volevano confessarsi, mi indusse a ritornare. Rimasi tranquillo per parecchi mesi, convincendomi sempre più che le SS mi avevano ormai dimenticato. Ma me ne ero illuso. Ripresi così la mia attività caritativa in favore degli ebrei e di altri perseguitati, usando, naturalmente, maggiore prudenza e non occupandomi che di persone a me ben note o raccomandate da persone sicure. Intanto la polizia incominciava ad arrestare persone del clero. A Crema il confratello p. Prospero da Milano era stato preso e condotto nelle carceri di Cremona; sul comasco e in Valtellina erano stati arrestati don Tavasci, parroco di Piuro, e don Camillo Valotta, parroco di Frontale di Sondalo. A Milano, alla Cardinal Ferrari, era stata fatta una retata di ebrei e con essi fu preso anche il direttore don Paolo Liggeri. A Desio veniva arrestato il direttore del collegio arcivescovile don Mario Bonzi, a Varese don Franco Rimoldi, a Bergamo don Agostino Vismara, segretario dell’Unione sacerdotale diocesana delle Missioni... Dovevo dunque aspettarmi che un giorno o l’altro venisse pure la mia volta. Invece, almeno per allora, mi avvenne soltanto di dovermi sorbire un buon caffè. Una mattina, come al solito, uscito di buon ora per recarmi in duomo, giunto col tram alla fermata di via Tommaso Grossi, scesi ed entrai in galleria Vittorio Emanuele, deserta e oscura come la città. Le poche luci azzurre sembravano lumi per morti in una immensa cappella di cimitero. Benché vi passassi ogni mattina, vedendola così, la ga lleria mi faceva sempre una triste impressione. Chi non sa che in tempo di pace essa è il centro più mondano di Milano, illuminata a giorno dalla sera alla mattina, affollatissima e movimentatissima di gaudenti, di affaristi, di politicanti italiani e stranieri? Ora invece, specialmente la notte, era solo vigilata da guardie tedesche o da militi fascisti. Perciò entrando provai un certo senso di paura, temendo d’incontrarmi con qualcuna di esse, tanto più che a quell’ora perdurava il coprifuoco. Non ero ancora giunto al centro della galleria, quando, nel profondo silenzio, sento risuonare dei passi pesanti e cadenzati nel braccio che mette in piazza del duomo. Era evidentemente un militare. Ci siamo, pensai. Era infatti un milite fascista. Aveva il cappello d’alpino, la camicia nera, i calzoni grigi, le scarpe da montagna, il mitra e la pistola. Poiché veniva verso di me, cercai di evitare l’incontro frontale; ma egli si avvicinò e con piglio burbero mi disse: «Padre, venga a prendere un caffè». «Grazie, risposi. L’ho preso poco fa in convento». «Venga a prenderne un altro». «Grazie infinite. Noi non usiamo andare negli esercizi pubblici, salvo che per qualche necessità». «Se non usate, disse con tono autoritario, quasi di comando, userà questa volta. Venga!» E senza dir altro mi prese per un braccio e mi condusse nell’allora Caffè Campari, situato all’inizio della galleria. Lo seguii non senza trepidazione, convinto che dopo il caffè, o anche senza quello, sarei finito in prigione. Invece, sorbito in silenzio il caffè - che era veramente dolce e aromatico -, quel milite, cambiando d’improvviso atteggiamento ed espressione, mi prese la tazza, la depose sul banco e, stringendomi la mano mi disse sorridendo: «Grazie, Padre, che ha accettato il mio caffè. Io voglio bene ai Cappuccini. Sono stato in servizio in Africa, specialmente all’Asmara, e potei constatare quanto bene essi fanno laggiù sia agli italiani si a agli indigeni. Conosco molti Padri. Sono sempre stato accolto da loro con bontà e cordialità». Alzò la mano e mi salutò con gentilezza. Io ringraziai ed uscii, sorpreso e felice che la mia paura avesse un così lieto epilogo.

Il dono di Sant’Antonio

Fu il 13 giugno 1944 che i nodi per me vennero al pettine. Quel giorno, si sa, è la festa di Sant’Antonio e un po’ anche la festa mia, perché dei due santi, di cui porto il nome, ho scelto a mio patrono speciale il grande taumaturgo francescano. Quella mattina infatti celebrai la cosidetta messa conventuale con particolare solennità e al termine di essa, come di uso, i confratelli in sacrestia mi porsero gli auguri. A mezzogiorno poi ero atteso a completare la festicciola in refettorio, dove si sarebbe dispensato il silenzio, aggiungendo al solito pasto qualche specialità in onore del santo e del suo protetto. Mi recai quindi in duomo con animo lieto e sereno, ben lontano dall’immaginarmi ciò che mi sarebbe accaduto in quello stesso giorno. Dopo circa un’ora che stavo in confessionale, ecco venirmi davanti un signore italiano e chiedermi cortesemente: «Scusi; è lei, reverendo, il p. Giannantonio?» «Si, sono io, risposi». «Avrei da parlarle un momento; può uscire?» «Vengo subito». Appena fui uscito, sempre con un fare gentile, mi disse: «E’ pregato di venire al comando tedesco per una informazione. E’ qui vicino e tra una mezz’ora può essere di ritorno». Io compresi subito che ero arrestato. Mi balenò il pensiero di fuggire entrando in sacrestia, infilando il sottopassaggio e rifugiandomi in arcivescovado; ma non mi arrideva la vita del fuggitivo, ricercato dalla polizia. D’altra parte pensai essere più conforme alla mia dignità di sacerdote affrontare con coraggio il giudizio sul mio operato, sperando nell’aiuto di Dio. Decisi di andare al comando tedesco. Avvertii mons. penitenziere maggiore di riferire a S ua Eminenza e ai miei Superiori quanto mi stava accadendo, e, raccomandandomi alla Madonna delle Grazie, quella accanto alla sacrestia dei canonici, seguii il bravo servo delle SS. Fuori della porta laterale del duomo era ferma una automobile grigia con dentro una SS in divisa e un signore in borghese. Episodio gentile: mentre stavo per salire in macchina una signora, certa Colombo Teresa, mia conoscente e terziaria francescana, non comprendendo ciò che avveniva, mi salutò e mi diede cento lire per i poveri. (In quel momento il più povero ero io, che avevo solo un biglietto del tram per tornare in convento). Quei pochi soldi furono tutto il mio patrimonio fino a Flossenburg in Germania, dove anch’essi mi furono tolti. Pochi minuti dopo mi trovavo all’albergo Regina, in via Silvio Pellico. Qui era la sede centrale del comando delle SS. Da questo luogo partivano gli ordini di perquisizioni, arresti, deportazioni, fucilazioni, massacri. Se la parola non fosse troppo forte in bocca a un sacerdote, che è anche figlio di S. Francesco, direi che l’albergo Regina era un covo di assassini, tanto più criminali quanto più coperti di legalità. Tra i più famigerati, se non tra i più autorevoli personaggi di questo comando, era il maresciallo Kock (da non confondersi col capitano dello stesso nome, italiano, italianissimo e forse peggiore). Era lui, il maresciallo Kock, che spesso decideva ed eseguiva personalmente gli ordini del comando. E fu lui che, in divisa di SS, mi attese fuori del duomo e mi accompagnò all’albergo, nel suo ufficio. Naturalmente io non lo conoscevo, e forse per questo non mi diede molta soggezione quando, seduto dietro un largo tavolo incominciò ad interrogarmi. Il dialogo si svolse in tedesco. «Conoscete voi l’avvocato Hans Gudmann?» «Si, lo conosco, - risposi - è un mio buon amico». Il maresciallo alla mia risposta si animò e proseguì: «Allora conoscete anche questa signora (e mi mostrò la carta d’identità di una donna), e glielo ha dato lei questo falso documento». «No, non la conosco questa signora e non ho nè falsificato nè dato questo documento.» «Ma lei è accusato di aiutare gli ebrei. E’ vero?» «Si, è vero. Come penitenziere nel duomo per gli stranieri ho l’ufficio di istruire e di battezzare chi da altra religione vuol entrare nella Chiesa cattolica, qualunque sia; quindi anche gli ebrei». «Che c’entrano gli ebrei col confessionale? Lei ha abusato delle sue funzioni sacerdotali». «In confessionale non ho fatto della politica, ma della carità». «Chi le ha detto di far questo? il cardinale?» Il cardinale non mi ha detto niente. Egli ha raccomandato a tutti i sacerdoti di aiutare i bisognosi e i perseguitati». «Allora qualche monsignore?» «No, nessun monsignore!» «Ma lei ha avuto certamente dei complici». «Certo, c’è sempre qualcuno che aiuta a fare del bene». «Mi dica chi è costui o costoro». «Questo non lo dirò mai, perché voi tedeschi giudicate un delitto ciò che è per noi un’opera buona». «Lei ha tradito la patria». «Io non ho tradito la patria, perché in Italia non vi sono mai state leggi contro gli ebrei; le avete portate voi dalla Germania». «Ebbene se non parla, tengo lei responsabile di tutto». «Io mi prendo tutta la responsabilità». «Ma guardi che sarà mandato in campo di concentramento». «Andrò in campo di concentramento». «In campo di concentramento potrà essere fucilato». «Quando sarò nelle vostre mani, farete di me quel che vorrete. Una lezione per voi tedeschi, che chiamate tutti gli italiani traditori: ecco un italiano che non tradisce nessuno, neppure dinanzi alla vostra minaccia di fucilazione». Il maresciallo Kock, che per tutto l’interrogatorio si era mantenuto calmo, a questa mia ultima uscita fece un gesto da annoiato e non disse una parola. Subito dopo ordinò una ispezione in convento e volle eseguirla egli stesso, assistito da altri due funzionari. Non avendo nulla di comprome ttente, salvo un piccolo involto con documento di stato civile e religioso di una signora ebrea convertita, datimi in custodia alla vigilia del suo interna-mento in Bassa Italia ad opera di delatori italiani, condussi il maresciallo nella mia cella e gli consegnai l’involto sigillato. Non trovando altro, si ritornò all’albergo Regina e qui esaminarono il contenuto, con evidente delusione; poi mi si presentò il verbale da firmare. Contento che l’interrogatorio fosse terminato e non mi fosse sfuggita alcuna parola che compromettesse altri, io firmai senz’altro il documento. Forse ho fatto male a non leggerlo, ma per ogni eventualità ci tengo a dichiararlo. Dopo di che il maresciallo, con gesto imperioso diede ordine che fossi tradotto a San Vittore, le famose carceri di Milano. E venne egli pure ad accompagnarmi. Uscendo dalla stanza con la piena convinzione di essere condannato a non so quale castigo, mi accostai all’interprete italiano e, battendogli la mano su la spalla: «Caro giovanotto, gli dissi, che i tedeschi mi abbiano arrestato, ed ora mi mandino chi sa dove, non mi meraviglia; ma che un italiano come lei si presti a dar loro buon gioco in queste losche faccende, questo, si, mi fa vergognare di essere italiano». Il poveretto mormorò tra i denti una scusa e abbassò la fronte. Al secondo cancello delle carceri stavano attendendo alcune suore, tra cui la superiora, suor Enrichetta. Questa, che mi conosceva per essere io stato già, in parecchie circostanze, a confessare i detenuti e le detenute, vedendomi arrivare accompagnato dalle SS, esclamò: «Ma come, padre, anche lei?» «Si, anch’io, superiora. Sono venuto tante volte a esortare alla pazienza i poveri carcerati; ora vengo a esercitarla io stesso». Che cosa avrebbe detto, povera suora, se avesse potuto prevedere ciò che sarebbe successo a lei stessa pochi mesi più tardi? Compiute le pratiche d’ufficio matricola, venni assegnato alla cella 72 del I Raggi o, Il piano, dove mi condusse il sergente delle camicie nere, Manfredini. Confesso che, rimasto solo in quel sordido sgabuzzino, ebbi un momento di depressione. Ma durò poco. Mi misi a pregare con ardore che Dio mi desse la grazia di affrontare qualunque vicenda con fortezza e serenità. E mi sentii subito rinfrancato nello spirito e fidente in Lui. Erano le ore quattro del pomeriggio. E la festa di Sant’Antonio? Altro che pranzo allegro in convento in onore del santo! o auguri e brindisi per il mio onomastico! S. Antonio me l’aveva fatta davvero. Fame, umiliazione, prigione e chissà cosa di altro in seguito: ecco il dono che non mi aspettavo. Ma pure fu un dono e un grande dono, degno del celeste taumaturgo.

«Qui dentro siamo tutti galantuomini»

Chi non ha avuto la sorte, come l’ho avuta io, di essere ospite a San Vittore, potrà forse gradire una breve descrizione di questo famoso carcere e del suo funzionamento sotto il dominio tedesco. Entro il perimetro di un alto muraglione, con viadotto e torrette per le sentinelle, sorge il grande e massiccio fabbricato a forma di stella. Il centro di questa stella è costituito da una rotonda, la cui volta si eleva oltre il tetto dell’edificio. Essa serve come punto strategico per la vigilanza dei detenuti e anche come cappella, avendo nel centro un altare dove, di quando in quando, si celebra la S. messa. Nelle pareti della rotonda si aprono sei grandi androni (detti "Raggi" perché divergono come i raggi di una ruota o di una stella), alti dal suolo fino al quarto piano, larghi una ventina di metri e lunghi circa un centinaio, ciascuno dei quali riceve luce da un finestrone aperto nel fondo. Le celle sono disposte nelle pareti laterali degli androni, in quattro file una sopra l’altra, cioè al pian terreno, primo, secondo e terzo piano. Quelle dell’ultimo, più che celle, sono stanzoni dove i detenuti veng ono rinchiusi senza distinzione alcuna, a venti o trenta per volta. Due scale portano a ciascun piano superiore e alle ringhiere interne, che girano tutt intorno all’androne e danno accesso alle singole celle, segnate con un numero progressivo. L’uscio è di legno pesante, foderato con lamine di ferro, e, all’altezza delle spalle di un uomo, ha una specola di circa 20 cmq. dalla quale si può spiare nell’interno. Una cuccetta di ferro fissata al muro, con un pagliericcio e una grossa coperta grigia, è tutto l’arredamento. La cella riceve la scarsa luce da una fessura posta in alto e ben difesa da un’inferriata, per cui il detto «vedere il cielo a scacchi». Stando nella rotonda si può osservare con un colpo d’occhio tutto il pian terreno e tutte le singole celle dei diversi piani. Gli androni o raggi sono riservati agli uomini. Le donne hanno un reparto a sé, con entrata propria, congiunto con la portineria e all’alloggio delle Suore, loro assistenti. Altre celle speciali sono sistemate nei sotterranei per le punizioni di rigore. Dicono che siano orribili, ma, per grazia di Dio, io non le ho neppur viste. Tutto l’aspetto del carcere, anche come fabbricato, spira tristezza e squallore. Dei sei Raggi i tedeschi ne avevano messi a disposizione per i detenuti politici tre: il I, il V, e il VI. Nel primo venivano chiusi detenuti in aspettativa di esser smistati. Nel V i più pericolosi, con gravi accuse o condanne sul capo, predestinati ad essere vittime delle rappresaglie (per ogni tedesco ucciso venivano fucilati dieci italiani). Al VI Raggio finalmente stavano coloro che, più o meno, avevano dato fastidio alle SS o ai neofascisti, venivano addetti ai lavori interni del carcere, come alla cucina, al forno del pane, alla lavanderia, al guardaroba, alla biblioteca, a scopare ecc. Naturalmente questi ultimi godevano di una certa libertà di movimento e potevano facilmente procurarsi dall’esterno quanto d esideravano. Militi fascisti avevano incarichi di vigilanza. I secondini, tutti italiani, dovevano rispondere del comportamento di ciascun detenuto in cella e nei diversi momenti della giornata. errore di San Vittore era il caporale delle SS Franz che, come vedremo, faceva bene la sua parte di aguzzino quale ispettore di disciplina in tutti i Raggi politici. Ritornando alla cella 72 e a quelle prime ore del mio arrivo, mentre stavo ripensando ormai con calma ai casi della giornata e almanaccando su ciò che mi poteva riservare il prossimo avvenire, ecco aprirsi la specola dell’uscio e un ragazzo di quindici o sedici anni affacciarsi dicendo: «Padre, la saluta don Franco Rimoldi e le manda a mezzo mio queste ciliege e questo pezzo di pane. Io sono Pierino Spada che sto al Raggio VI, dove si trova anche don Franco, coi lavoratori». E subito scomparve per timore di essere sorpreso dalle SS. Mangiai volentieri quel pane e quelle ciliege, perché avevo fame davvero; e mi diede un gran sollievo il sapere che fra i detenuti politici vi era un altro sacerdote. Io non conoscevo don Franco Rimoldi, ma doveva essere di buon cuore se, appena seppe del mio arrivo, pensò a me. Non contento pero di aver mandato il ragazzo, una mezz’ora più tardi volle venire egli stesso e, aperto l’uscio (era d’accordo col secondino, che gli aveva dato la chiave), entrò in cella e, chiusa la porta, mi abbracciò affettuosamente. Era vestito in borghese. «Ben venuto, caro padre cappuccino», mi disse; «io sono don Franco Rimoldi, di cui le ha detto il ragazzo poco fa, assistente all’oratorio di Varese. Abbia pazienza qualche giorno e poi verrà anche lei coi lavoratori, al Raggio VI, dove son io, e godrà una certa libertà. Ci faremo buona compagnia. Anche qua dentro c’è da far del bene». Poi in fretta tornò fuori e richiuse l’uscio. Fu un nuovo e più vitale ossigeno per il mio morale. Don Franco ed io, infatti, ci facemmo ottima compagnia per quasi tutto il tempo d el mio soggiorno a San Vittore, fin quando cioè egli fu confinato a... Cesano Boscone, nell’«Ospizio S. Famiglia», sotto la vigilanza di mons. Moneta, il cui cuore, come è noto, era più grande del suo ospizio. Come potei constatare più tardi, don Franco godeva tra i detenuti politici un grande ascendente. Di statura quasi gigantesca, sempre sereno e sorridente, alla pietà e allo zelo sacerdotale univa una perspicace avvedutezza e un impavido coraggio. Egli aveva salvato numerosissimi ebrei e connazionali perseguitati facendoli riparare in Svizzera. Le SS, con tutta la loro astuzia, non riuscirono mai a coglierlo in fallo e, nonostante gli avessero sequestrato strumenti e carte compromettenti, nell’interrogatorio egli diede tali spiegazioni da passare quasi per vittima. Perciò, invece di essere deportato, fu liberato da San Vittore e confinato a Cesano Boscone, dove, in quei tempi, stava meglio che a casa sua. Prima di sera ebbi una terza visita molto significativa. Era costui un uomo anziano, evidentemente di condizione civile. Egli guardò dentro dalla specola e disse in tono vibrato: «Coraggio, padre. Sono anch’io come lei, un detenuto. Non si vergogni di essere in questo luogo. Qui dentro siamo tutti galantuomini». E scomparve. Chi l’avrebbe detto? Era l’avvocato Dante Frezzati di Milano, fervido comunista. Di lui feci in seguito più intima conoscenza nella biblioteca del carcere, dove si stette insieme qualche settimana. Quella sua dichiarazione di galantomismo dei detenuti politici mi riuscì molto gradita. Si sentiva in lui la fierezza di essere perseguitato per la ribellione contro lo straniero. In quel momento parlava in lui non il comunista, ma il patriota, l’uomo onesto, il senso di umanità. Non vi è come la comune sventura che faccia dimenticare le avversioni di parte. Dopo il rancio, che mi fu portato dagli addetti alla distribuzione e che trovai abbastanza s aporito, non avendo il breviario per recitare l’ufficio divino, in ginocchio dissi le preghiere della sera e mi misi a letto. Cosa strana! Nonostante le sconcertanti e penose vicende della giornata, mi addormentai placidamente e riposai tutta la notte, senza incubi e sogni paurosi, rassegnato a fare la volontà di Dio qualunque essa fosse. E svegliandomi al mattino, accorgendomi di essere, invece che nella cella del convento, in quella della prigione, ricordai le parole del buon comunista Frezzati: «Qui dentro siamo tutti galantuomini»; e quelle di don Franco: «Anche qui dentro possiamo fare del bene».

«Un caso particolarmente grave»

Quel mattino, dopo la prima notte di carcere, attendevo qualche altra novità a mio riguardo: o d’essere ulteriormente interrogato o cambiato di cella o altro. Rimasi invece chiuso nel mio sgabuzzino, dove mi portarono i pasti alle ore fissate e dove, durante la giornata, ebbi parecchie visite dandestine, oltrechè di don Franco, di altri «galantuomini» del Raggio VI, sempre - s’intende - molto brevi e solo attraverso la specola. Trascorsi così anche il giorno seguente. Ma io ero ansioso di sapere che cosa fosse accaduto fuori di San Vittore, in convento, in duomo, in città, quale impressione avesse suscitato il mio arresto e come venisse interpretato. Qualcuno dei detenuti mi disse che ormai in Milano se ne parlava molto. Il terzo giorno, era il 16 giugno, ecco venire alla specola della mia cella un detenuto, non ricordo se don Franco o altri, e mostrarmi il Corriere della Sera, edizione del pomeriggio, dandomi a leggere la seguente notizia:

L’arresto di un Frate

«E’ stato tratto in arresto a Milano il cinquantottenne cappuccino Giannantonio Agosti per aver favorito abusando della sua funzione sacerdotale, ebrei ed elementi ostili allo Stato. L’arrestato, i1 quale per 27 anni tenne un confessionale nel duomo, ha ammesso di aver consegnato, con l’aiuto di unfalsificatore di documenti, il cui nome egli non ha voluto indicare, false carte di identità ad ebrei. Egli ha pure confessato che gli accordi avvenivano in confessionale. Inoltre nella sua abitazione è stata rinvenuta la corrispondenza con numerosi ebrei, il che prova che l’Agosti ha favoreggiato, in modo inconciliabile colle leggi dello Stato, gli ebrei aiutandoli a trasferire all’estero il loro patrimonio e a fuggire. Si tratta di casi particolarmente gravi che meritano di essere esemplarmente puniti, anche per il buon nome del clero».

Era evidentemente un comunicato delle SS tedesche dell’albergo Regina. La notizia del mio arresto, colla rispettiva motivazione, veniva così diffusa al pubblico, dentro e fuori Milano. Perché? Altri sacerdoti, ben più importanti di me, erano stati catturati e nessun giornale ne aveva parlato. Pensai che fosse per rispondere indirettamente alle critiche di coloro che erano venuti a conoscenza del mio arresto in duomo. Bisognava pur giustificare in qualche modo un gesto così audace; e perciò osarono affermare che proprio in duomo, anzi in confessionale, si svolgevano i miei appuntamenti clandestini e la mia attività criminosa, insistendo particolarmente sull’abuso - da parte mia - della funzione sacerdotale. Anche il maresciallo Kock aveva insinuato, nell’interrogatorio, la stessa accusa e certo era lui l’ispiratore del comunicato. Si affermava poi che nella mia abitazione era stata rinvenuta la corrispondenza con numerosi ebrei e che questa era la prova che li avevo favoreggiati aiutandoli - ecco la mia grave colpa! - a trasferire all’estero il loro patrimonio. Se la prova del mio favoreggiamento fosse stata tale corrispondenza, io sarei risultato innocentissimo, perché, come dissi parlando della perquisizione delle SS, nella mia cella al conve nto non fu trovato nessun documento compromettente. Ma io avevo confessato, questo si di aver aiutato gli ebrei per carità cristiana. Ciò però non era inconciliabile con le leggi dello Stato, come avevo fatto notare al maresciallo Kock, durante l’interrogatorio. I tedeschi in Italia erano semplicemente occupanti; la Repubblica Sociale Italiana era una loro finzione. E se anche uno Stato legittimo avesse fatto delle leggi come quelle portate dai tedeschi nella nostra patria, in coscienza si potevano e si dovevano trasgredire per non essere complici dei massacri che tali leggi ordinavano. A parte le insinuazioni e la menzogna della numerosa corrispondenza cogli ebrei, due cose mi fecero piacere nel comunicato poliziesco: primo, che vi fosse ben delineata l’accusa, cioè per ave rfavoreggiato gli ebrei ed elementi ostili allo Stato (quindi grazie a Dio, nessun crimine morale); secondo, che vi fosse apertamente affermato che io non avevo voluto indicare il nome del falsificatore di documenti. Questo particolare era un chiaro avviso a coloro che avevano lavorato con me, nel caso che anch’essi fossero arrestati come sospetti miei complici, di non lasciarsi intimidire se si fosse detto loro che io avevo rivelato i loro nomi. Ma in cauda venenum. Il comunicato poliziesco terminava con la dichiarazione che il mio caso era uno dei più gravi e meritava di essere punito esemplarmente, anche per il buon nome del clero. Conoscendo il modo di agire delle SS non potevo dubitare della gravità della mia situazione. Il bravo maresciallo Kock me lo aveva fatto capire: o campo di concentramento o fucilazione o l’uno e l’altra. Ma in quelle ultime righe vi era pure chiara la minaccia di rincrudire la persecuzione contro il clero, s’intende, per il buon nome dello stesso clero. Era un monito per l’alta autorità diocesana e per lo stesso cardinale, che vigilassero per impedire il ripetersi di casi come il mio. Più tardi infatti il maresciallo Kock si presentò ripetute volte al convento cappuccino di Monforte in cer ca di altri frati ritenuti colpevoli del mio crimine, come p. Carlo, p. Genesio, p. Romualdo ed altri, ma la presenza di spirito del portinaio frate Cecilio e dei singoli interessati mandò a vuoto ogni suo tentativo. Anche in un altro senso il mio caso divenne particolarmente grave, cioè per la pubblicità che ad esso si volle dare. I milanesi non sono tanto corti d’ingegno da non saper leggere tra riga e riga quello che le SS volevano nascondere. La maggior parte del pubblico, come venni a sapere in seguito, accolse la notizia con dolorosa sorpresa. Ci fu perfino una mano gentile, rimasta ignota, che depose nel mio confessionale in duomo un gran mazzo di garofani rossi, considerandomi martire della persecuzione tedesca. Ah!... martire mancato! Molti s’interessavano per liberarmi. Non parlo dei miei superiori che fecero di tutto per avvicinare le SS dell’albergo Regina, ma ebbero un’accoglienza brutale. Tentarono una seconda volta, tramite un certo sig. Campofregoso, alto impiegato della ditta Borletti di Milano. Come tale egli aveva molto a che fare con le SS e, conoscendo a perfezione la lingua tedesca, ne divenne apparentemente un loro buon amico, ma, d’accordo coi capi della Resistenza, faceva il doppio gioco in favore dei nostri perseguitati. Un bel giorno, discorrendo con un capitano delle SS all’albergo Regina, chiese con simulata indifferenza: «E di quel frate che c’è a San Vittore che intendete fare? E’ un individuo alla buona, incapace di fare il politicante, che non si meritava tanta paura da parte vostra. Potete liberarlo quando volete!» «Quel frate?», rispose il capitano, «quel frate meriterebbe di essere immediatamente fucilato!» E troncò il discorso. Niente da fare; la missione era fallita. S.E. il card. Schuster si degnò intervenire personalmente in mio favore tentando la via diplomatica. Convocò in arcivescovado il console tedesco e chiese a lui di intervenire presso l’ambasciatore germanico, perché a sua volta trattasse l’affare con l’alto comando delle SS in Verona. Il console promise e promise anche l’ambasciatore al console, ma le cose andarono per le lunghe ed io frattanto venni deportato in Germania. Così neppure l’interessamento del cardinale ebbe esito positivo. Particolare efficacia avrebbe dovuto avere un altro intervento: quello del cappellano della comunità cattolica tedesca, mons. Krey, ma esso pure andò a vuoto. Monsignore mi conosceva bene; più volte mi aveva invitato sia alle feste religiose, sia alle feste nazionali della comunità. Molti dei suoi fedeli erano miei penitenti in duomo, e spesso avevo assistito i suoi ammalati all’ospedale. Cercò di fare ogni possibile per liberarmi, assicurando le autorità tedesche che ero sempre stato loro buon amico. Inutilmente! Mostratosi vano ogni tentativo di ottenere la mia liberazione con mezzi onesti e pacifici, vi fu chi ricorse ad argomenti d’altro genere: il denaro e la forza. Due famiglie di miei carissimi amici, ciascuna per proprio conto, offersero di pagare una rilevante somma alle SS se mi avessero lasciato fuggire. Queste furono incorruttibili. Forse si aspettavano prezzi d’affezione se tanto stentavano a vendermi... perché mi consta che, in altre circostanze, lasciarono libera una persona a me ben nota dietro lo sborso di qualche milione. E siamo a un tentativo eroico. Un gruppo di giovani, incipienti partigiani, capeggiato dal figlio d’una famiglia a me molto cara, concepì il disegno di dare l’assalto alle prigioni e strapparmi a viva forza dalle mani delle SS. In questo senso mi fecero pervenire un biglietto, raccomandandomi di tenermi pronto. Risposi subito per la stessa via che non intendevo prestarmi affatto a un progetto sì tanto temerario, che avrebbe fatto spargere sangue; e, ricordando la frase di don Fr anco, aggiunsi: «Anche in prigione si può fare del bene». Si vuole di più? Il mio caso divenne addirittura internazionale. Radio Londra, venutane a conoscenza, non so se prima, o dopo la pubblicazione del Corriere della Sera, narrò l’episodio del mio arresto elogiando il povero frate e il bene che faceva. A Radio Londra rispose Radio Roma dicendo di me tutto il male possibile. Conclusione: ero e rimanevo a San Vittore perché la forza non voleva sentir ragioni... e perché Iddio disponeva che anch’io salissi il calvario dell’internamento in Germania come tanti poveri deportati di ogni classe sociale, per essere testimone e partecipe delle loro sofferenze ed assisterli, sia pure con l’esercizio clandestino del mio ministero sacerdotale. E di ciò ancora oggi ringrazio Dio. Fu certo il periodo più intenso e più pieno della mia vita religiosa, l’unico forse in cui mi pare di aver vissuto integralmente la vita francescana nella povertà, nella sofferenza e nell’amore... con perfetta letizia.

Prigione allegra...

Dopo sei giorni di permanenza nella cella 72 del I Raggio delle carceri di San Vittore, fui traslocato al VI Raggio, tra i lavoratori, alla cella 112. Questa disposizione se mi tolse dall’isolamento, mettendomi in numerosa e interessante compagnia e in una relativa libertà interna, mi costò anche un grave sacrificio. Dovetti cioè svestire l’abito cappuccino e indossare la divisa dei detenuti a righe bianche e scure. Era la prima volta nella mia vita religiosa che lasciavo il saio di s. Francesco e tornavo in calzoni: e che calzoni! E’ ben vero che l’abito non fa il monaco, ma esso è sempre un simbolo e un richiamo della vita abbracciata ed io l’ho sempre avuto molto caro. Questa spogliazione, che durò per tutto il tempo del mio internamento, non fu l’ultima pena della dolorosa vicenda. Prima però di togliermi l’abito, un sergente delle SS mi con& shy;dusse nel primo cortile, a destra dell’atrio, e, fattomi appoggiare con le spalle al muro, mi appuntò sul petto un cartello sul quale, in grande, era stampato il mio nome: Giannantonio Agosti, e poi mi fotografò. Bisogna ammirare la prudenza e previdenza delle brave SS, che pensavano alla possibilità di una mia fuga e al modo più sicuro per rintracciarmi. Così figuravo ormai nell’archivio fotografico dei delinquenti. In compenso della perdita dell’abito potei riprendere la celebrazione della Santa Messa. Erano sei giorni che non salivo l’altare. Ogni mattina don Franco, mio capo e maestro, mi svegliava prima della levata comune e si andava insieme alla cappella delle Suore. Ciò continuò regolarmente durante tutta la mia permanenza a San Vittore. Le SS o non si accorgevano o fingevano di non vedere per riguardo alle Suore. Alla Santa Messa intervenivano, oltre le Suore, un buon numero di detenute politiche, tra le quali c’erano tre Suore Poverelle del Palazzolo con a capo suor Donata, superiora del grande Istituto, la signora Carla Ucelli, moglie dell’ing. Guido Ucelli, la signora Montanelli, moglie del noto giornalista, e parecchie altre persone. Il veder quelle donne in carcere sotto l’incombente minaccia della deportazione in campo di concentramento, faceva davvero impressione. Esse dimostravano coi fatti che il valore italico non era ancor morto, ma la loro condizione mostrava anche in tutta la sua gravità lo stato di servaggio cui gli italiani erano ridotti. Certe mattine portavamo clandestinamente la comunione ai degenti in infermeria e anche ai compagni del nostro reparto che la desideravano. In infermeria potei conoscere, fra gli altri, il signor Gasparini di Bergamo, uno dei 15 fucilati a piazzale Loreto, e il giornalista Indro Montanelli, i quali pure un giorno ricevettero la comunione. La comunione ai compagni di reparto era sempre tanto commovente. Ci si raccoglieva nella cell a di don Franco o nella mia e con grande cautela, perché non ci vedessero le guardie o qualche detenuto male intenzionato, si distribuiva la comunione in fretta. Poi ciascuno dei comunicati si ritirava altrove per il ringraziamento. Vi era sapore di catacombe e presentimento di non lontano martirio... Ricordare tutte le conoscenze e amicizie fatte nel tempo che rimasi nel VI Raggio di San Vittore sarebbe troppo lungo. Vi erano rappresentate tutte le classi sociali, tutte le condizioni e tutte le idee: alti ufficiali dell’esercito, avvocati, professon, grossi industriali e molti operai e contadini; cattolici, socialisti, liberali e comunisti, gente di tutti i partiti o senza partito. Sacerdoti eravamo soltanto don Franco ed io; ma parecchi vi erano stati prima e molti vennero dopo, anzi uno vi morì. Ognuno dei detenuti aveva la sua particolare imputazione, ma nessuno confidava all’altro il vero motivo del suo arresto, perché era convinzione comune che vi fossero tra noi molte spie, che avrebbero potuto aggravare di molto la posizione degli accusati. Alla domanda: «perché sei stato arrestato?», si usava rispondere: «perché ho rubato una bicicletta». Il che equivaleva a dire: «non interessarti dei fatti miei». Per parte mia non avevo bisogno di una simile cautela, perché i tedeschi stessi, come ho accennato, si erano incaricati di far sapere al gran pubblico i motivi del mio arresto. Nonostante queste prudenze e diffidenze, piano piano molti segreti si venivano a sapere nell’intimità dell’amicizia. Sarebbe bello fare la raccolta degli episodi che vennero a mia conoscenza; in essi la generosità e l’eroismo dei protagonisti rifulsero di luce vivissima; farebbero onore a tutto il popolo italiano. S’intende che non tutti meritavano la stessa ammirazione. Fra tanto numero mon potevano mancare i borsaneristi, i valutari e perfino i ladri e i traditori della patria. Un giorno vennero portati dentro u na sessantina d’individui: una vera retata. Liete accoglienze da parte nostra ormai anziani di carcere. Pensavamo a un’intera formazione di partigiani colti in un’imboscata. Sapete chi erano? Gli eroi del latte condensato! Tutti assieme avevano formato una combriccola per la vendita del latte alla borsa nera. Un’altra volta capitarono una decina di camicie nere con un giovane che si diceva ufficiale dell’esercito. Quest’ultimo raccolse subito la simpatia dell’ambiente, mentre le camicie nere erano autentici partigiani, vestitisi così per potersi più liberamente adunare in convegni segreti, mentre il finto ufficiale era il traditore che li aveva denunciati ai tedeschi. Per cui ho imparato una cosa e cioè che non tutti quelli che si vantavano di essere stati valorosi patrioti e martiri della libertà hanno le carte in regola. Per il trattamento non ci si poteva proprio lamentare nel carcere. Il vitto era discreto: pastasciutta e risotto alternativamente a mezzogiorno e a sera, caffè nero la mattina, pane a volontà. La domenica ci davano una porzione di carne col contorno. Per i vecchi e ammalati, ogni giorno, vitto speciale consistente in minestra e carne con verdura. Il giudicare chi fosse ammalato o vecchio spettava naturalmente al medico, e il dott. Gatti in ciò si mostrava assai comprensivo. Inoltre arrivavano dall’esterno, per cura dei familiari e del C.L.N., certi pacchetti forniti di ogni ben di Dio: financo bottiglie di quelle buone, che si consumavano generosamente tra gli amici. Ho già detto sopra che il Raggio VI accoglieva i detenuti politici destinati al lavoro. Veramente che lavoravano erano pochi, ossia quelli assegnti a particolari uffici, come pulizia del carcere, cucina, guardaroba, bagni, forno del pane, ecc. La maggior parte si può dire che appartenevano al dopolavoro, cioè all’ozio nelle celle del pianterreno. In queste si chiacchierava, si giocava alle carte, si fumava, si leggeva il gio rnale, si discuteva soprattutto di politica. Io fui destinato alla biblioteca col compito di tenere in ordine i libri e ripararli quando occorresse e distribuirli a chi li desiderava, portandoli io stesso ai detenuti isolati degli altri raggi. Mi accorsi ben presto che anche la biblioteca era... un dopolavoro, naturalmente per intellettuali. Vi trovai già addetti tre autentiche personalità: il gen. Zambon, aiutante in campo del principe ereditario, il gen. Robolotto, comandante dei bersaglieri e l’avv. Frezzati. In seguito vennero sostituiti dal col. Rossi, addetto alla famiglia reale, dal col. Ratti, attualmente generale comandante di divisione, e dal sig. Marrone, impiegato del comune di Varese. Ma ciò che più di tutto sollevava l’animo era la compagnia e l’affetto di tanti buoni amici. Ne ricorderò solo alcuni, per non essere troppo prolisso e anche perché, a dire il vero, di molti ho dimenticato il nome, e non potrei nemmeno consultare i registri del carcere, essendo essi scomparsi nei giorni della liberazione. Il primo a meritare particolare ricordo è il sig. De Bortoli, nativo veneto e residente a Varese, piccolo industriale di mobili, uomo di una bontà e generosità veramente ammirevoli. Aiutava tutti di sua borsa, ne sosteneva il morale dando esempio di serenità e pazienza cristiana nel sopportare la mala sorte. Fortunatamente potè sfuggire alla deportazione e tornare al suo lavoro. Altro il sig. Ugo Miorin, direttore tecnico dello stabilimento Bergomi di Milano. Fu arrestato perché cercò di salvare i suoi operai dalle razzie tedesche. Venne con me in Germania e per grazia di Dio sopravvisse ai disagi dell’internamento. Uomo compitissimo, di carattere calmo e sereno, profondamente cristiano, mi fece ottima compagnia. A questi devo aggiungere l’ingegnere Ucelli, il grande industriale degli stabilimenti Riva di Milano, marito, come già dissi, della signora Ucelli, chiusa nel repart o femminile; l’avvocato Giuseppe Sala, presidente generale delle conferenze di San Vincenzo per la Lombardia; l’avv. Bianchi, mezzo socialista, ma più cristiano; i due bravi cuochi, Baffi e Barbin, che si vantavano di essere comunisti, ma in realtà erano assai buoni e generosi nell’aiutare tutti. Nè posso dimenticare la guardia carceraria e infermiere Pergola, un siciliano schietto, generoso, pieno di spirito, che teneva allegri tutti col suo arguto eloquio meridionale e sapeva fare un vero apostolato cristiano tra i detenuti. Verso la fine del mio soggiorno in San Vittore conobbi pure il sacerdote don Massa di Genova, allora cappellano delle carceri di quella città e attualmente parroco, col titolo di monsignore, di San Pietro alla Foce, splendida chiesa da lui stesso edificata in questo dopoguerra. Questo degnissimo sacerdote era stato arrestato per aver consegnato a una detenuta politica, a nome del figlio, personalmente, 300 lire e, a mezzo di una guardiana, un pacchetto di biscotti. Egli mi fece ottima compagnia dopo la partenza di don Franco; il suo zelo e la sua esperienza mi furono di grande ammaestramento. Scrisse egli pure i ricordi della sua breve ma penosa vicenda, dai quali traspira tutta la sua anima sacerdotale. Venne liberato ai primi di agosto 1944. Tutti gli altri che non nomino li porto nel cuore, perché i compagni di sventura non li posso dimenticare mai.

…ma non troppo

A ricordarci, però, che eravamo a San Vittore e che il nostro destino poteva decidersi tragicamente da un giorno all’altro, vi era l’ineffabile Franz e un pauroso susseguirsi di avvenimenti che ricorderò più sotto. Caporale delle SS, Franz era il sovraintendente della disciplina del carcere per quanto riguardava i detenuti politici. Alto, tarchiato, grossolano, dallo sguardo sempre bieco, questo poliziotto d’occasione o di professione era il vero tipo dell’aguzzino. Spesso irrompeva all’improvviso, seguito da un enorme cane lupo, stringendo tra le mani uno staffile, pronto ad usar questo e ad aizzar quello contro chiunque avesse trovato fuori regola anche in cose da nulla. Al suo apparire, chi di noi l’avesse scorto, ne dava l’allarme ai compagni con la parola d’ordine: - Piove -, e tutti ci si ritirava o ci si mostrava intenti ai propri affari. A voler caratterizzare quest’uomo, basti ricordare come una volta, avendo scoperto nella cella di un detenuto un pezzetto di pane bianco, bastonò talmente a sangue il povero disgraziato, che questi, al culmine della disperazione, tentò di suicidarsi, ma ne venne impedito dai camerati. Venutone a conoscenza, l’ineffabile Franz lo incluse tra i quindici fucilandi a piazzale Loreto. Un’altra volta uccise addirittura, a percosse, un ebreo, colpevole di tenere nascosti alcuni gioielli, che avrebbe invece dovuto consegnare in portineria. Ma più che lo stesso Franz, a turbare la nostra spensieratezza concorse un seguito di avvenimenti tragici. Arrivò in carcere la notizia che a Greco un gruppo di operai aveva ferito un tedesco. Sapendo che ad ogni tedesco ucciso sarebbero stati fucilati dieci italiani, si attendeva che per un tedesco ferito almeno due o tre italiani avrebbero dovuto subire la fucilazione. Naturalmente gli ostaggi eravamo noi di San Vittore e qualcuno di noi doveva pagare. Invece furono fucilati tre operai dello stesso luogo dell’attentato, i quali forse erano innocentissimi. Un poco più tardi, per un fatto simile, accaduto non so dove, ben cinque operai vennero messi al muro. Le cose, dunque, si mettevano piuttosto male. Non era possibile pensare che le SS per vendicare i ripetuti attentati, continuassero a uccidere soltanto dei civili, non certo tutti colpevoli, e forse appena sospetti, mentre avevano in carcere tanti ostaggi quanti erano i detenuti politici, già designati a essere vittime di tali rappresaglie. Perciò noi, vedendoci continuamente esposti a questo pericolo, facevamo voti che gli operai, o chi per loro, fossero più prudenti. Le gravi conseguenze, di fatto, non tardarono a farsi sentire nel carcere. Verso i primi di luglio un gruppo dei nostri, compresi il generale Robolotto, il colonnello Marini e il famoso finto generale Della Rovere, furono mandati al campo di Fòssoli, presso Carpi. Questo campo era poco conosciuto da noi, ma si pensava che l’esservi destinati fosse quasi la salvezza: anzitutto perché in quel campo non doveva esservi pericolo di pagare per gli altri; e poi perché, essendo in Italia, si evitava la deportazione in Germania. Ma non passarono molti giorni che venne, proprio dal campo di Fòssoli, la tragica notizia della fucilazione inflitta a una settantina di internati, fra i quali parecchi di coloro che vi erano appena giunti da San Vittore, non esclusi i tre sopranominati. Era un grave colpo al nostro coraggio, già tanto compromesso. Ma motus in fine velocior; dicevano i latini. Il 10 agosto la morte entrò di nuovo a San Vittore a scegliere le sue vittime. Era la volta dei 15 fucilati di piazzale Loreto. Non dimenticherò mai la notte dal 9 al 10 di quel mese. Eravamo ormai tutti chiusi nelle celle, e non si era che al primo sonno, quando fui svegliato da un cupo martellare, dal fondo del V Raggio. Ebbi l’impressione che si trattasse d’un allestimento di casse funebri. Non si trattava invece che di una grande tavola da installarsi sul luogo dell’ esecuzione, per affiggervi un monito alla cittadinanza. Alle due circa della stessa notte si udirono passi cadenzati lungo le ringhiere ed uno stridìo di catenacci qua e là alle porte delle celle, compresa quella accanto alla mia. Poi un silenzio tombale. Avevano prelevato i quindici sventurati che vennero fucilati al mattino nella famosa piazza Loreto. Giuntaci dopo poche ore la notizia dell’esecuzione, fu per tutti noi u na vera angoscia. Si piansero i compagni uccisi, tra cui il signor Gasparini di Bergamo, a me tanto caro, e si pensò al pericolo di egual sorte che sovrastava su ciascuno di noi. Infatti altri dieci vennero isolati in attesa di prossima fucilazione al minimo incidente che si fosse verificato in città. La spada di Damocle oscillava sul nostro capo, appesa a un tenuissimo filo.

La mamma di San Vittore