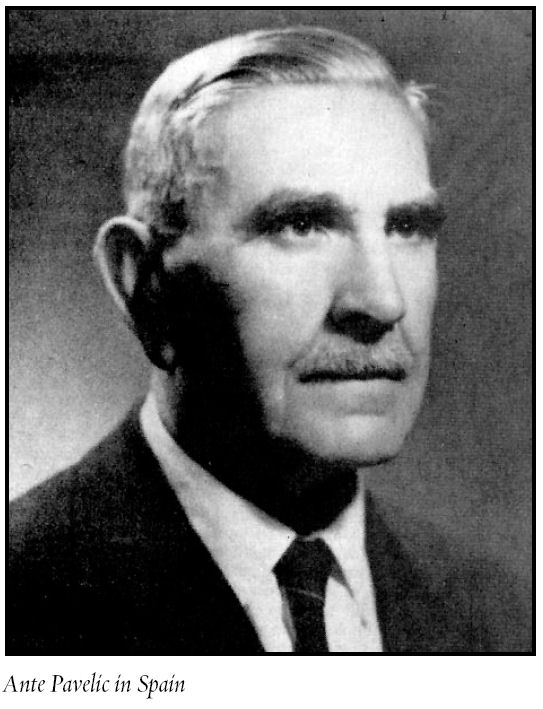

« Gli occhi son fatti di una materia orribile », dissi io, « di una materia viscida, morta : non si possono stringere fra le dita, scivolano fra le dita come lumache. Nell’aprile del 1941 io mi recavo da Belgrado a Zagabria. La guerra contro la Jugoslavia era finita da pochi giorni, il Libero Stato di Croazia era appena nato, a Zagabria regnava ormai Ante Pavelic con le sue bande di ustascia. In tutti i villaggi erano incollati ai muri grandi ritratti di Ante Pavelic, Poglawnik di Croazia, e i manifesti, i proclami, i bandi del nuovo Stato nazionale croato. Erano i primi giorni di primavera, una trasparente nebbia argentea si alzava dal Danubio e dalla Drava. Le colline della Fruska Gora si scioglievano intorno in lievi onde verdi coperte di vigneti e di campi di grano: il verde chiaro delle viti e il verde denso del grano s’inseguivano, si alternavano, si confondevano in un gioco di luci e di ombre sotto un cielo di un serico azzurro. Erano i primi giorni di sereno, dopo tante settimane di pioggia. Le strade parevano torrenti di fango: mi toccò fermarmi a Ilok, a mezza strada fra Nowi Sad e Vukovar, per trascorrer la notte. Nell’unica locanda del paese la cena era imbandita su una grande ta-vola comune, intorno alla quale sedevano insieme contadini armati, gendarmi in uniforme serba con la coccarda croata sul petto, e alcuni profughi che avevano passato il fiume in traghetto tra Palanka e Ilok.

« Dopo cena tutti lasciammo la stanza, e uscimmo sulla terrazza. Il Danubio splendeva sotto la luna, si vedevano i fuochi dei rimorchiatori e delle chiatte sparire e riapparire fra gli alberi. Un’immensa pace argentea scendeva sulle verdi colline della Fruska Gora. Era l’ora del coprifuoco. Pattuglie di

contadini armati bussavano per il controllo serale alle porte degli ebrei, chiamandoli per nome con voce monotona. Le porte erano segnate con la stella di David dipinta di rosso. Gli ebrei si affacciavano alle finestre, dicevano « siamo qua, siamo in casa ». I contadini gridavano « dobro, dobro », battendo i calci dei fucili per terra. Sui muri delle case i grandi manifesti tricolori proglas del nuovo Governo di Zagabria bucavano con vive macchie rosse bianche e turchine il chiarore lunare. Ero stanco morto, e verso mezzanotte andai a buttarmi sul letto. Stavo coricato sul dorso mirando per la finestra aperta la luna salir dolcemente sugli alberi e sui tetti. Sulla facciata della casa di fronte. dove era la sede degli ustascia di Ilok, era incollato un enorme ritratto di Ante Pavelic, capo del nuovo Stato di Croazia. Era un ritratto stampato in nero su una grossa carta tinta lievemente di verde: il Poglawnik mi fissava con i suoi grandi occhi neri, inca-strati profondamente in una fronte bassa, dura, ostinata. La bocca aveva larga, dalle labbra spesse, il naso diritto e carnoso, le orecchie ampie. Non avrei mai immaginato che un uomo potesse avere orecchie così grandi, così lunghe. Scendevano fino alla metà della guancia, ridicole e mostruose: ed era certamente l’effetto di una prospettiva sbagliata, un errore del pittore che aveva disegnato il ritratto.

« Verso l’alba passò sotto le mie finestre una compagnia di Honved ungheresi, stretti nelle loro gialle uniformi, cantando. I soldati ungheresi hanno un modo di cantare frammentario, e in apparenza astratto. Ogni tanto una voce si alzava, intonava un canto, poi taceva. Venti, trenta voci rispondevano brevemente, poi tacevano all’improvviso. Si udiva per qualche istante il passo cadenzato, il tintinnio dei fucili e delle giberne. Un’altra voce riprendeva il canto, s’interrompeva: venti, trenta voci accennavano una risposta, ta-cevano all’improvviso. E nuovamente la cadenza dura e pesante del passo, il tintinnio dei fucili e delle giberne. Era un canto triste e crudele, qualcosa di solitario suonava in quelle voci, in quelle riprese, in quegli improvvisi abbandoni. Ed erano voci piene di sangue amaro, quelle tristi, feroci, lontane voci ungheresi, che salgono dalle profonde, remote pianure della tristezza e della crudeltà dell’uomo.

« La mattina dopo, nelle strade di Vukovar (pattuglie di gendarmi ungheresi armati di fucile sostavano agli incroci, la piazza di Vukovar, presso il ponte, era affollata di gente, gruppi di ragazze passavano sui marciapiedi specchiandosi nei cristalli delle vetrine: e una ragazza vestita di verde andava qua e là, lenta e leggera, sembrava una foglia verde in un vento chiaro), i ritratti di Ante Pavelic mi fissavano dai muri con quei suoi occhi profondamente incastrati nella fronte bassa e dura. Il respiro del Danubio e della Drava metteva nel mattino roseo un dolce odore d’erba fradicia. Da Vukovar a Zagabria, attraverso la Slavonia ricca di biade, verde di boschi, umida di ruscelli e di fiumi,

in ogni villaggio il ritratto del Poglawnik mi accoglieva col suo nero sguardo. M’era ormai diventato un viso familiare, quello di Ante Pavelic, mi pareva il viso di un amico, mi sembrava di conoscerlo da chi sa quanto tempo, era viso di un amico. Nei manifesti incollati ai muri era scritto che Ante Pavelic era il protettore del popolo croato, il padre dei contadini di Croazia, il fratello di tutti coloro che combattevano per la libertà e l’in-dipendenza della nazione croata. I contadini leggevano i manifesti, tentennavano la testa, volgevano verso me il viso dalle grosse e dura ossa sporgenti, guardandomi con gli stessi occhi neri e profondi del Poglawnik.

« Così quando vidi Ante Pavelic per la prima volta, seduto davanti alla sua scrivania in un palazzo della città vecchia, a Zagabria, mi parve d’incontrare un vecchio amico, mi sembrava di conoscerlo da tempo immemorabile, lo osservavo il suo viso largo, piatto, dai lineamenti duri e grossolani. Gli occhi splendevano di un fuoco nero e profondo nel viso pallido, di un lieve color di terra. Un’aria d’indefinibile stupidità era impressa nel suo viso : e forse spirava dalle sue enormi orecchie, che, viste da vicino, sembravano ancor più grandi, più ridicole. più mostruose che nei ritratti.

Ma a poco a poco venni a pensare che forse quella sua aria di stupidità non era altro che timidezza. Quel che le labbra carnose davano di sensuale al suo viso, era quasi annullato dalla strana forma e inusitata grandezza delle orecchie: le quali, in confronto con quelle labbra tutte carne, parevano due cose astratte, due conchiglie surrealiste disegnate da Salvador Dali, due oggetti metafisici, e mi davano la stessa impressione di deformità che si riceve dall’audizione di certe musiche di Darius Milhaud e di Eric Satie : forse per l’idea musicale associata all’orecchio. Quando Ante Pavelic volgeva il viso, offrendomisi di profilo, quelle enormi orecchie parevano sollevargli il capo di sbieco, come due ali che si sforzassero di sollevare in volo il suo corpo massiccio. Una certa finezza, quasi una magrezza delicata, quella stessa di certi ritratti di Modigliani, s’imprimeva allora nel volto di Ante Pavelic, come una maschera di sofferenza. E io giudicai che fosse buono, che l’elemento fondamentale del suo carattere fosse un’umanità semplice e generosa, fatta di timidezza e di carità cristiana. Mi parve un uomo capace di sopportare senza batter ciglio atroci sofferenze fisiche, fatiche e torture terribili : ma assolutamente incapace di sostenere una qualunque sofferenza morale. Un uomo buono, mi parve, e quell’aria di stupidità mi sembrò timidezza, bontà, semplicità, un suo modo, tutto contadinesco, di porsi di fronte ai fatti, alle persone, alle cose, come a elementi fisici, concreti, non morali, a elementi del suo mondo fisico, non del suo mondo morale.

« Aveva mani larghe, grosse, pelose, dalle nocche delle dita gonfie di nodi di muscoli, e si vedeva che quelle mani lo impacciavano, che non sapeva dove metterle, e ora le posava sul tavolo, ora le sollevava accarezzandosi i lobi delle enormi orecchie, ora se le infilava nelle tasche dei calzoni : ma il più delle volte appoggiava i polsi all’orlo della scrivania, e intrecciate le grosse dita pelose se le andava lisciando e stropicciando fra loro, con un gesto grossolano e timido.

La sua voce era grave, musicale, dolcissima. Parlava in italiano, lentamente, con un lieve accento toscano: mi parlava di Firenze, di Siena, dove era stato in esilio lunghi anni. E io pensavo, ascoltandolo, che proprio quello era il terrorista che aveva fatto assassinare Re Alessandro di Jugoslavia, che proprio quello era l’uomo sul quale pesava la morte di Barthou. Mi sentivo portato a pensare che, forse, pur non esitando di fronte ai mezzi estremi per la difesa della libertà del suo popolo, egli avesse orrore del sangue. Era un uomo buono, pensavo, un uomo semplice e generoso. Ante Pavelic mi guardava con i suoi occhi neri e profondi, e muovendo le sue mostruose orecchie mi diceva : « Io reggerò il mio popolo con la bontà e la giustizia ». Che eran parole commoventi, in una bocca simile.

« Una mattina m’invitò ad accompagnarlo in una rapida corsa attraverso la Croazia, verso Carlovaz e la frontiera slovena. La mattina era fresca e limpida, una mattina di maggio; la notte non aveva ancora districato la sua immensa veste verde dai boschi e dalle macchie lungo la Sava : era ancora la verde notte di maggio quella che copriva le foreste, i borghi, i castelli, i campi, le nebbiose rive del fiume. Sull’orlo lucente dell’orizzonte, simile al taglio di un frammento di vetro, il sole non era ancora apparso. Un popolo di uccelli gonfiava le chiome degli alberi. E all’improvviso il sole illuminò l’ampia e dolce valle, un roseo vapore si alzò dai campi e dai boschi, e Ante Pavelic, fatta fermare la macchina, e disceso sulla strada, mi disse abbracciando col gesto il paesaggio: " Questa è la mia patria ".

« Il gesto di quelle grosse mani pelose, dalle dita gonfie di nodi di muscoli, era forse un po’ troppo brutale per un così delicato paesaggio. E quell’uomo alto, massiccio, erculeo, in piedi sul margine della strada, contro il verde della valle e l’azzurro polveroso del cielo, quella sua grossa testa, quelle sue enormi orecchie, si staccavano da quel delicato e sensibile paesaggio con la violenza delle statue di Mestrovic sullo sfondo delle chiare piazze nelle città del Danubio e della Drava. Poi risalimmo in macchina, percorremmo tutto il giorno il magnifico paese che si stende fra Zagabria e Lubiana, salimmo sui fianchi della Zagrebska Gora, la montagna selvosa che domina Zagabria, e ogni tanto il Poglawnik scendeva di macchina, si fermava a parlare con i contadini e discorreva della stagione, delle semine, del raccolto, che l’annata prometteva buono, del bestiame, dei tempi di pace e di lavoro che la libertà della patria prometteva al popolo di Croazia. Mi piacevano la semplicità dei suoi modi, la bontà delle sue parole, quel suo modo umile di avvicinarsi agli umili, e ascoltavo con piacere quella sua voce grave, musicale, dolcissima. Tornammo nella sera umida percorsa da fiumi viola, scavalcata da aerei ponti di nuvole purpuree, sparsa di laghi verdi in mezzo ai boschi turchini. E a lungo mi rimasero nella memoria quella voce dolcissima, quegli occhi neri e profondi, e quelle mostruose orecchie scolpite nel delicato paesaggio croato.

« Qualche mese dopo, sul finir dell’estate del 1941, io tornavo dalla Russia, stanco, malato, dopo i lunghi mesi tra-scorsi nella polvere e nel fango dell’immensa pianura fra il Dniester e il Dnieper. La mia uniforme era sdrucita, scolorita dal sole e dalla pioggia, tutta impregnata di quell’odore di miele e di sangue che è l’odore della guerra in Ucraina. Mi fermai a Bucarest per riposarmi qualche giorno dalle fatiche del lungo viaggio attraverso l’Ucraina, la Bessarabia e la Moldavia, ma la sera stessa del mio arrivo un segretario della Presidenza del Consiglio mi telefonò all’Athénée Palace per avvertirmi che il Vice Presidente del Consiglio. Mihai Antonesco, desiderava parlarmi. Mihai Antonesco mi accolse cordialmente, mi offrì una tazza di tè nel suo ampio studio chiaro, e si mise a parlarmi di sé stesso in francese con quel suo accento vanitoso, che mi ricordava quello del Conte Galeazzo Ciano. Era vestito in tight, con un colletto duro e una cravatta di seta grigia. Aveva l’aria di un direttore di maison de couture. Pareva che nel suo viso tondo e grasso fosse dipinto il roseo viso di una donna, qui lui ressemblait comme une soeur. Gli dissi che lo trovavo en beauté. Mi ringraziò con un sorriso di profondo compiacimento. Mi parlava fissandomi con i suoi piccoli occhi di rettile, neri e lucidi. Non conosco altri occhi al mondo che più degli occhi di Mihai Antonesco assomiglino a quelli di un serpe. Sulla sua scrivania un mazzo di rose sbocciava da un vaso di cristallo. " J’aime beaucoup les roses ", mi disse, " je les préfère aux lauriers ". Gli dissi che la sua politica rischiava di vivere quel che vivono le rose " l’espace d’un matin ". "L’espace d’un matin? ", rispose, " mais c’est une éternité! ". Poi, guardandomi fisso, mi consigliò di partire immediatamente per l’Italia. " Siete stato imprudente ", mi disse, " le vostre corrispondenze di guerra dal fronte russo hanno suscitato molte critiche. Voi non avete più diciotto anni: la vostra età non vi consente più di fare l’enfant terrible. Quanti anni avete già passato in prigione in Italia? ".

« " Cinque anni ", risposi.

« " E non vi bastano? Vi consiglio d’essere più prudente, in avvenire. Ho molta stima di voi; a Bucarest tutti hanno letto la vostra Technique du coup d’Etat e tutti vi vogliono bene: permettetemi perciò di dirvi che non avete il diritto di scrivere che la Russia vincerà la guerra. Del resto, vi sbagliate : " tôt ou tard, la Russie tombera ".

« " Elle vous tombera sur le dos ", risposi.

« Mi guardò con quei suoi occhi di rettile, sorridendo: mi offrì una rosa, mi accompagnò fino alla porta. " Bonne chance ", mi disse.

« Lasciai Bucarest la mattina dopo, senza neppure avere il tempo di recarmi a salutare la mia cara amica di Parigi, la Principessa Martha Bibesco, che viveva solitaria nell’esilio della sua villa di Mogosoëa. A Budapest rimasi soltanto poche ore, e proseguii per Zagabria, dove mi fermai per riposarmi qualche giorno. La sera stessa del mio arrivo ero sulla terrazza del Caffè dell’Esplanade, insieme col mio amico Pliveric e sua figlia Neda. La grande terrazza era affollata di gente seduta, e pareva inginocchiata, intorno ai tavolini di ferro. Io contemplavo le belle e languenti donne di Zagabria, vestite con quell’eleganza provinciale dove sopravvive talora la grazia viennese del 1910-14, e pensavo alle contadine croate nude sotto l’ampia gonna di lino inamidato, simile alla corazza di un crostaceo, al guscio di una cicala. Sotto quella crosta di lino dura e croccante, s’indovina la polpa rosea, liscia e tiepida delle carni nude. L’orchestra dell’Esplanade suonava vecchi valzer viennesi : i violinisti dai capelli grigi erano gli stessi, forse, che avevano visto passare l’Arciduca Ferdinando nella sua carrozza nera tirata da quattro cavalli bianchi, e i violini erano forse quelli che avevano suonato per le nozze dell’Imperatrice Zita, l’ultima Imperatrice d’Austria. e le donne, le giovinette, anche Neda Pliveric, erano copie vive di ritratti sbiaditi, erano anch’esse alte Wien, erano anch’esse Austria felix, erano anch’esse Radetzhymarsch. Gli alberi luccicavano nella notte calda, i gelati rosa verdi azzurri fondevano lentamente nei bicchieri, sul ritmo dei valzer ondeggiavano i ventagli di piuma, e i ventagli di seta tempestati di perle di vetro e di pagliuzze di madreperla; migliaia di occhi languidi, chiari o neri o lunari, volavano nella sera come uccelli sulla terrazza dell’Esplanade, volavano sugli alberi dei viali, sui tetti, nel cielo di seta verde lievemente sdrucito all’orlo dell’orizzonte.

« A un certo punto un ufficiale si avvicinò al nostro ta-volo: era il colonnello Conte Machiedo, già capitano dell’esercito imperiale austriaco, ed ora aiutante di campo di Ante Pavelic, Poglawnik di Croazia. Camminava dondolando i fianchi fra i tavolini e le sedie di ferro, e ogni tanto si portava la mano al chepì, graziosamente inchinandosi a destra e a sinistra; languidi occhi femminili volavano come uccelli intorno al suo alto e duro chepì di antica foggia absburgica; sorridendo si avvicinava al nostro tavolo, ed era un sorriso antico, sbiadito e démodé, quel che gli illuminava il grasso viso, dalla piccola bocca ombreggiata da baffi tagliati corti, de un biondo scuro. Era lo stesso sorriso col quale accoglieva i diplomatici stranieri, gli alti funzionare dello Stato e i capi ustascia, nell’anticamera di Ante Pavelic: dove egli sedeva davanti a una macchina per scrivere, curvo sui neri tasti, con le mani vestite di immacolati guanti bianchi di pelle glacée, simili a quelli che portavano una volta gli ufficiali della Guardia Imperiale austriaca, e stringendo le labbra batteva sui neri tasti con un sol dito della mano destra, adagio adagio, con attenta gravità, la mano sinistra appoggiata al fianco come in una figura di quadriglia. Il Conte Machiedo s’inchinò davanti a Neda portando alla visiera lucida del chepì la mano inguantata di bianco, e restò curvo in avanti, in silenzio, sorridendo. Poi si drizzò con uno scatto improvviso, e voltosi a me, dopo avermi detto la sua gioia di rivedermi a Zagabria,

" perché ", mi domandò in tono di amabile rimprovero, scandendo le parole come se cantasse sul ritmo del valzer viennese che l’orchestra suonava in quel momento, " perché non mi avete avvertito subito che eravate giunto a Zagabria? Venite da me domattina alle undici, aggiungerò il vostro nome nella lista delle udienze; il Poglawnik vi rivedrà con piacere ". E a voce bassa, inchinandosi, quasi si trattasse di una confidenza amorosa: " Con molto piacere ", aggiunse.

« La mattina dopo, alle undici, ero seduto nell’anticamera di Ante Pavelic. II colonnello Machiedo, curvo sulla sua macchina per scrivere, la mano sinistra appoggiata al fianco, batteva adagio adagio sui tasti neri con un dito solo della sua mano destra impeccabilmente stretta nel bianco guanto di pelle glacée. Erano parecchi mesi che non vedevo Ante Pavelic: e quando entrai nel suo studio osservai che aveva mutato la disposizione dei mobili. L’ultima volta che ero stato da lui, alcuni mesi innanzi, la scrivania era in fondo alla stanza, nell’angolo più lontano dalla finestra: ora era messa proprio davanti alla porta, così da lasciar libero, fra la porta e la scrivania, appena lo spazio necessario per il passaggio di una persona. Entrai, dunque e battei quasi le ginocchia nella scrivania.

"È un sistema inventato da me ", disse Ante Pavelic stringendomi la mano e ridendo, " chi entra qui dentro con qualche criminosa intenzione, urtando nella scrivania e trovandosi all’improvviso di fronte a me, perderebbe la calma, e si tradirebbe ". Era il metodo opposto a quello di Hitler e di Mussolini, che frappongono tra loro e i visitatori lo spazio vuoto di una sala immensa. L’osservavo mentre mi parlava. Mi pareva profondamente mutato. Stanco, segnato dalle fatiche, dalle preoccupazioni, gli occhi arrossati dall’insonnia. Ma la sua voce era quella di una volta : grave, musicale, dolcissima. La sua voce di un uomo semplice, buono, generoso. Le sue enormi orecchie erano straordinariamente dimagrite. Erano divenute trasparenti: attraverso il suo orecchio destro, rivolto verso la finestra, vedevo trasparire il roseo riflesso dei tetti, il verde lume degli alberi, il cielo azzurro. L’altro orecchio, rivolto verso la parete, era in ombra, pareva fatto di materia bianca, molle e fragile, un orecchio di cera. Io osservavo Ante Pavelic, le sue grosse mani pe-lose, la sua fronte bassa, dura, ostinata, le sue orecchie mostruose. E una specie di pietà mi prendeva per quell’uomo semplice, buono, generoso, ricco di un così delicato senso di umanità. La situazione politica, in quei pochi mesi, era peggiorata gravemente. La rivolta dei partigiani divampava in tutta la Croazia, da Zemun a Zagabria. Un profondo, sincero dolore scavava il viso pallido, quasi terreo, del Poglawnik. Quanto deve soffrire, pensavo, quell’ottimo cuore!

« A un certo punto il maggiore P* entrò per annunciare il Ministro d’Italia, Raffaele Casertano. " Fatelo entrare ", disse Ante Pavelic, " il Ministro d’Italia non deve far anticamera ". Casertano entrò, e rimanemmo a discorrere a lungo, con grande semplicità e cordialità, dei problemi della situazione. Le bande dei partigiani si spingevano la notte fin nei sobborghi di Zagabria, ma i fedeli ustascia di Pavelic avrebbero ben presto avuto ragione di quella noiosa guerriglia. " Il popolo croato ", diceva Ante Pavelic, " vuol essere governato con bontà e giustizia. Ed io son qui per garantire la bontà e la giustizia ".

« Mentre si parlava, io osservavo un paniere di vimini posto sulla scrivania, alla sinistra del Poglawnik. Il coperchio era sollevato, si vedeva che il paniere era colmo di frutti di mare, così mi parvero, e avrei detto di ostriche, ma tolte dal guscio, come quelle che si vedono talvolta esposte, in grandi vassoi, nelle vetrine di Fortnum and Mason, in Piccadilly a Londra. Casertano mi guardò, stringendo l’occhio : " Ti piacerebbe, eh, una bella zuppa di ostriche?".

" Sono ostriche della Dalmazia? ", domandai al Poglawnik.

« Ante Pavelic sollevò il coperchio del paniere e mostrando quei frutti di mare, quella massa viscida e gelatinosa di ostriche, disse sorridendo, con quel suo sorriso buono e stanco: " E un regalo dei miei fedeli ustascia: sono venti chili di occhi umani ".

Giovedì, 19 gennaio 2006